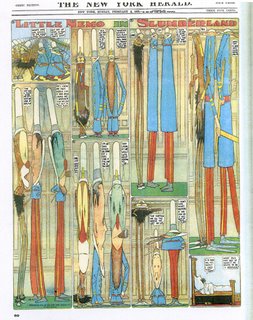

As transições entre vinhetas, segundo McCloud.

Um dos outros livros que abordam a banda desenhada de um modo geral mais badalados é o do autor americano Scott McCloud, Understanding Comics. The Invisible Art (1994). Haveria muito que falar deste livro, que tem aspectos muito positivos e muito avançados em relação à esmagadora maioria dos livros que abordavam a banda desenhada enquanto linguagem. Talvez os dois livros anteriores ao de McCloud dessa família seriam os de Will Eisner (Comics & Sequential Art e Graphic Storytelling), mas esses eram mais versões mais interessantes e inteligentes de um manual de técnicas de banda desenhada, do que uma análise cuidada das suas especificidades de um ponto de vista teórico. Todavia, quanto a mim, o livro de McCloud apresenta, precisamente dessa perspectiva mais teórica e balizada, alguns problemas. Vejamos dois.

Um dos outros livros que abordam a banda desenhada de um modo geral mais badalados é o do autor americano Scott McCloud, Understanding Comics. The Invisible Art (1994). Haveria muito que falar deste livro, que tem aspectos muito positivos e muito avançados em relação à esmagadora maioria dos livros que abordavam a banda desenhada enquanto linguagem. Talvez os dois livros anteriores ao de McCloud dessa família seriam os de Will Eisner (Comics & Sequential Art e Graphic Storytelling), mas esses eram mais versões mais interessantes e inteligentes de um manual de técnicas de banda desenhada, do que uma análise cuidada das suas especificidades de um ponto de vista teórico. Todavia, quanto a mim, o livro de McCloud apresenta, precisamente dessa perspectiva mais teórica e balizada, alguns problemas. Vejamos dois.É estranho, por exemplo, que o autor cite David Kunzle, mas no primeiro capítulo faça precisamente os erros de perspectivação ahistórica que o historiador apontara: não vendo as especificidades dos modos narrativos (ou outros) dos exempla que vai mostrando, alheio a um trabalho de antopologia estética, vai empilhando exemplos para provar a antiguidade desta “potência” da banda desenhada...

Outro: as mais das vezes, McCloud não apresenta exemplos retirados de outras obras para justificar as suas ideias sobre a banda desenhada, mas antes cria exemplos ad hoc para provar essa sua perspectiva.

Seja como for, concentrar-nos-emos brevemente num dos pontos-chave de McCloud. No capítulo três, logo após a ideia de que existe uma “terceira imagem” entre as duas vinhetas – ideia com a qual não concordo em absoluto, mas deixarei para outra ocasião a discussão -, isto é, precisamente a grande tese de McCloud, que a “arte invisível” da banda desenhada decorre nesse espaço intervinhetal, o autor passa a explicitar os modos de passagem. Mostro aqui o esquema que ele próprio apresenta (pg. 74).

Se no exercício de Groensteen, este autor francês insistia no papel “gramático” das transições intervinhetais, procurando sublinhar dessa forma a continuidade da linguagem possível (mas nunca se fechando a possibilidades várias, até mesmo inéditas), McCloud procura tipologizar essas mesmas transições a partir de uma perspectiva diferente, mais rígida, mas tentativamente mais universal. O problema dos exemplos ad hoc coloca-se desde já, mas é sobretudo na última “categoria” que o problema se acirra. Em defesa de McCloud, porém, diga-se que ele próprio afirma o seguinte: “este tipo de categorização é, na melhor das hipóteses, uma ciência inexacta, mas se utilizarmos a nosa escala de transições como uma ferramenta... começaremos a deslindar alguns dos mistérios que rodeiam a arte invisível da narratividade da banda desenhada (comics storytelling)!” Estilo bombástico, sem dúvida, mas deixando-nos a possibilidade de contestar.

Se no exercício de Groensteen, este autor francês insistia no papel “gramático” das transições intervinhetais, procurando sublinhar dessa forma a continuidade da linguagem possível (mas nunca se fechando a possibilidades várias, até mesmo inéditas), McCloud procura tipologizar essas mesmas transições a partir de uma perspectiva diferente, mais rígida, mas tentativamente mais universal. O problema dos exemplos ad hoc coloca-se desde já, mas é sobretudo na última “categoria” que o problema se acirra. Em defesa de McCloud, porém, diga-se que ele próprio afirma o seguinte: “este tipo de categorização é, na melhor das hipóteses, uma ciência inexacta, mas se utilizarmos a nosa escala de transições como uma ferramenta... começaremos a deslindar alguns dos mistérios que rodeiam a arte invisível da narratividade da banda desenhada (comics storytelling)!” Estilo bombástico, sem dúvida, mas deixando-nos a possibilidade de contestar.Os tipos são os seguintes: 1º, de momento a momento; 2º, de acção a acção; 3º, de objecto a objecto; 4º, de cena a cena; 5º, de aspecto a aspecto; 6º, non-sequitur (isto é, “não segue”, não tem sentido).

Em relação ao tempo: os três primeiros tipos de transição são necessariamente associados a uma transitoriedade linear e progressiva do tempo (apesar de talvez ser possível pensar num “rewind” no caso dos dois segundos). Os seguintes, não, podendo dar conta de acontecimentos simultâneos, ou a vinheta “seguinte” apresentar momentos anteriores à primeira apresentada.

Em relação ao espaço: os dois primeiros têm de estar associados à mesma personagem ou agente da acção; a transição de objecto a objecto (“subject” deve ser entendido como “objecto de atenção”, não como “sujeito de acção) tem de estar no interior de uma mesma cena, mas podendo dar a possibilidade de abarcar várias perspectivas de um mesmo acontecimento, ou várias acções num mesmo ponto do tempo; as seguintes podem estabelecer os seus territórios o quão desligados uns dos outros quanto puderem e quiserem.

Em relação à “construção” do leitor: de acordo com McCloud, o leitor “preenche” esse espaço intervinhetal – como disse, não concordo com a ideia de “preenchimento”, demasiado gestaltista, mas antes numa participação da memória do leitor e numa virtualização (pensamos isto e aquilo) total existente, de facto, entre as duas vinhetas, actuais (o que lá está). Segundo essa perspectiva, a construção dos dois primeiros tipos não é muito problemática, é quase dada; no caso da transição de objecto a objecto, a relação é necessariamente estabelecida pelo envolvimento do leitor; no caso da transição de cena a cena, é necessário um trabalho maior de “razão dedutiva”, para que se possa entender qual a relação (de tempo, de espaço, de acção, etc.); no quinto tipo, associa-se antes a uma ideia do “olho vagueante sobre diferentes aspectos de um lugar, ideia ou ambiência”, não sendo necessária ou importante a relação de “progresso” espacial ou temporal; finalmente, teríamos a non-sequitur, na qual “não há, de modo algum, qualquer relação lógica entre as vinhetas!”

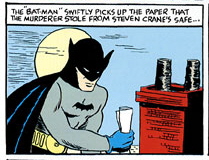

A única transição que me parece mais duvidosa, se não mesmo inexistente (e o próprio McCloud o corrobora), é a da non-sequitur. No seu livro, e na continuidade dos seus exemplos ad hoc, ocupa uma página com meia-dúzia de disparates para provar a ideia de que há “uma alquimia que funciona no espaço entre as vinhetas que nos pode ajudar a encontrar significados ou ressonâncias até na mais discordante das combinações”. Disse disparates porque é precisamente isso: por um lado, o que ele quer mostrar são as disparidades possíveis quando emerge a combinação aleatória, mas também, por outro, porque, fora de um contexto maior, de um propósito unificado narrativo (ou para-narrativo), não podemos de maneira alguma apagar esse non-sequitur. No exemplo mostrado nesta barra final, vemos um Nixon vitorioso, com fitas atrás, e depois o que parece ser um pastiche de arte abstracta, um “Léger Apicassado”... Mas porque é que isso não teria lógica numa história, imaginemos, passado em 1974, em que a notícia do caso Watergate despoleta uma crise existencial e criativa junto a um pintor? Já teríamos a nossa relação lógica narrativo-sequencial, e então passaríamos a estar perante uma transição de cena a cena ou de aspecto a aspecto (Nixon visitava a galeria), ou até de objecto a objecto (mesma situação, uma personagem dividindo o olhar entre um e outro).

Mais uma vez, como no caso das pranchas de Peeters, esta tipologia de transições intervinhetais é um bom ponto de partida para um estudo mais analítico da banda desenhada.