Signos da banda desenhada.

De acordo com as lições de Saussure e de Peirce (assim como de muitos outros semiólogos, linguistas, etc.), o que poderemos dizer da banda desenhada?

De acordo com as lições de Saussure e de Peirce (assim como de muitos outros semiólogos, linguistas, etc.), o que poderemos dizer da banda desenhada?Quando olhamos para uma prancha “normal” de banda desenhada, ela é composta por quadradinhos dentro dos quais estão desenhos que representam coisas que reconhecemos como existindo no mundo. Nesta prancha de Yves Chaland, reconhecemos um avião a sair de uma base secreta na montanha, pessoas, um protagonista chamado “Bob Memory” a beber num bar, a bater com força na porta da namorada, Cinthia, que não quer nada com ele, e a levar um estalo dela que até dói.

Tenho a certeza que ninguém colocará em dúvida estas informações que acabei de verbalizar em relação a esta prancha. Mas pensemos um pouco. Já alguma vez vimos um avião parecido com aquele, na realidade? Já vimos alguma base secreta a abrir portas nas montanhas como esta, na realidade? Como é que sabemos que essa personagem no bar é um homem, que se chama Bob Memory, que é o protagonista? Como sabemos que ele bate “com força” na porta? Como sabemos que a namorada se chama Cinthia? Como sabemos que o estalo doeu?

A questão do reconhecimento e da realidade não é muito claro. É óbvio que nunca vimos aviões destes na realidade, nem bases secretas, mas há todo um historial de ficção a que estamos menos ou mais habituados, onde surgem máquinas e estratagemas como estes. Reconhecemo-las de outras ficções, para já. Mas há também uma relação com os objectos que conhecemos da realidade - portas, aviões, montanhas - que nos fazem encontrar “semelhanças” nestes desenhos. Para além do mais, conhecemos provavelmente suficientes portas, montanhas e aviões para termos uma “categoria” na cabeça onde relacionaremos todos os novos objectos com que nos deparamos e associamos a essa “categoria”.

O facto de que aquela personagem é um homem deve-se aos traços do rosto, ao corte de cabelo, à roupa, à fisicalidade, mas também está associado ao facto de que sabemos chamar-se Bob, um nome masculino nas nossas sociedades; por outro lado, sabemos chamar-se Bob porque esse nome, além de estar no título acima na prancha, é dito pelo próprio e por Cinthia, e sabemos que este é o nome da rapariga porque Bob o diz também. Sabemos que ele é o protagonista, pois além de estar representado no título de uma forma destacada, é o que está nomeado nele, e é o que aparece mais vezes (8, ou 9 com o título). Sabemos que ele bate com força na porta porque as onomatopeias “Bom bom” estão inclinadas e perto dos punhos cerrados e são elas próprias letras grossas e a negro, o que nos lembrará essa força. Sabemos que o estalo doeu porque, para além do “Clac”, vemos o rosto de Bob contraído e, acima de tudo, vemos quatro estrelas a rondar o espaço da vinheta.

Todas estas coisas são mais ou menos imediatas para as pessoas da nossa cultura e que sabem/conhecem todas estas linguagens. Mas o que se passa em todo esse entendimento são coisas muito diferentes, precisamente em termos de signos.

Tudo isto far-nos-á dizer uma série de “pois é!”, confirmando-se todos estes significados, mas é preciso ir ao fundo da questão e perceber o como.

De um ponto de vista saussuriano, não podemos negar de que existe numa banda desenhada uma intencionalidade (seja esta comunicativa ou artística, outra). Mesmo que se desenhe qualquer coisa “ao acaso”, sob o efeito de drogas, da hipnose, num transe místico, etc., não se pode apagar essa intencionalidade, pois passa pela acção de um ser humano e este é sempre um ser social (se não fosse, não desenharia). Logo, o que ela apresenta são sinais. Ora desses sinais, temos símbolos (os desenhos do avião, da montanha, das pessoas) e signos (as palavras escritas). Mas o que serão, por exemplo, as estrelas? Ela parecem-se com... estrelas, mas não as representam, logo, não podem ser símbolos no sentido de Saussure. Pois são uma convenção (e mais, nascida na banda desenhada, apesar de já ter passado para a linguagem verbal: “levas que até vês estrelas!”), portanto, são um signo. E o que dizer das espirais que rondam Bob? Das linhas de movimento paralelas atrás do avião ou das mãos de Bob e Cinthia? Das gotas de água à volta da cabeça do rapazinho na primeira vinheta? Do círculo mais claro (de “luz”) do candeeiro, na quarta?

Se nos viramos para Peirce, as coisas modificam-se ligeiramente (atenção mais uma vez às palavras e suas acepções). Temos uma quantidade de signos na prancha, que se relacionarão com os seus objectos, e somos nós, os seus interpretantes, que teremos de os classificar. Ora temos ícones (sobretudo ilustrativos: as personagens, o carro, as árvores) e símbolos (as palavras, as estrelas, as espirais, ...). E índices? Existirão eles aqui?

Voltemos um pouco atrás. Recordar-se-ão dos exemplos dos sinais de trânsito. Existem sinais em que são apresentados desenhos representativos de um qualquer objecto que reconhecemos como existente no mundo. Um “carro”, por exemplo. Esse signo será, da perspectiva peirciana, um ícone, pois partilha uma “semelhança” com um carro real. Mas num sinal de “proibida a ultrapassagem”, estou seguro que não o interpretaremos como “carro vermelho à esquerda de carro preto, vistos de trás”. Não o fazemos, pois está integrado numa convenção acordada (a sinalização rodoviária), a qual nos ensina que o “vermelho” significa “não-fazer” ou “não-acção” (uma proibição) e que o círculo/tarja vermelha à volta sublinha ainda mais esse significado. É por essa convenção existir, é por nós “lermo-la” desse modo, que é possível depararmo-nos com sinais novos e entender (quase) de imediato o seu significado, mesmo que os jamais tenhamos aprendido. Como exemplo, temos aqui dois desses sinais.

Voltemos um pouco atrás. Recordar-se-ão dos exemplos dos sinais de trânsito. Existem sinais em que são apresentados desenhos representativos de um qualquer objecto que reconhecemos como existente no mundo. Um “carro”, por exemplo. Esse signo será, da perspectiva peirciana, um ícone, pois partilha uma “semelhança” com um carro real. Mas num sinal de “proibida a ultrapassagem”, estou seguro que não o interpretaremos como “carro vermelho à esquerda de carro preto, vistos de trás”. Não o fazemos, pois está integrado numa convenção acordada (a sinalização rodoviária), a qual nos ensina que o “vermelho” significa “não-fazer” ou “não-acção” (uma proibição) e que o círculo/tarja vermelha à volta sublinha ainda mais esse significado. É por essa convenção existir, é por nós “lermo-la” desse modo, que é possível depararmo-nos com sinais novos e entender (quase) de imediato o seu significado, mesmo que os jamais tenhamos aprendido. Como exemplo, temos aqui dois desses sinais. No primeiro reconhecemos dois dedos segurando um cigarro, de onde sai fumo, dentro do qual flutuam três folhas da reconhecível cannabis sativa. O facto de estar dentro de um círculo vermelho leva-nos ao seu significado: “proibido fumar droga” (o sinal é holandês). Os ícones (meio-ilustrativos, meio-diagramáticos) transformam-se num todo que é um símbolo.

No primeiro reconhecemos dois dedos segurando um cigarro, de onde sai fumo, dentro do qual flutuam três folhas da reconhecível cannabis sativa. O facto de estar dentro de um círculo vermelho leva-nos ao seu significado: “proibido fumar droga” (o sinal é holandês). Os ícones (meio-ilustrativos, meio-diagramáticos) transformam-se num todo que é um símbolo. No segundo caso (olhem com atenção os seus elementos, não é “trânsito proibido”), entendo os círculos vermelhos como “proibição”, e um dentro do outro, a repetição do símbolo (convencional), leva a um outro símbolo, a outro significado: “proibido proibir”. [Mas aqui temos um problema. O problema está no facto de eu ter explicitado aqui, verbal e imediatamente, tratar-se de um “sinal novo”. Façam esta experiência: desenhem este símbolo tal qual, numa folha branca e mostrem a qualquer pessoa sem falar do seu contexto. O mais provável é que não adivinhem do que se trata, de não serem capazes de o “ler”, “interpretar correctamente”. Porquê? Mas apresentem o mesmo símbolo num desenho que o represente como um sinal de trânsito, numa rua, e talvez a mesma pessoa adivinhe. Porquê?].

No segundo caso (olhem com atenção os seus elementos, não é “trânsito proibido”), entendo os círculos vermelhos como “proibição”, e um dentro do outro, a repetição do símbolo (convencional), leva a um outro símbolo, a outro significado: “proibido proibir”. [Mas aqui temos um problema. O problema está no facto de eu ter explicitado aqui, verbal e imediatamente, tratar-se de um “sinal novo”. Façam esta experiência: desenhem este símbolo tal qual, numa folha branca e mostrem a qualquer pessoa sem falar do seu contexto. O mais provável é que não adivinhem do que se trata, de não serem capazes de o “ler”, “interpretar correctamente”. Porquê? Mas apresentem o mesmo símbolo num desenho que o represente como um sinal de trânsito, numa rua, e talvez a mesma pessoa adivinhe. Porquê?]. Vejamos outro caso. Todos reconhecem o que este desenho representa. Iconicamente, vemos uma caveira humana sobre duas tíbias cruzadas; mas simbolicamente sabemos que a Jolly Roger (pois é assim que se chama a bandeira) representa a ideia de “piratas” (ou outros significados análogos). É uma convenção histórica, plenamente integrada na cultura através da ficção e dos mais variados usos correntes.

Vejamos outro caso. Todos reconhecem o que este desenho representa. Iconicamente, vemos uma caveira humana sobre duas tíbias cruzadas; mas simbolicamente sabemos que a Jolly Roger (pois é assim que se chama a bandeira) representa a ideia de “piratas” (ou outros significados análogos). É uma convenção histórica, plenamente integrada na cultura através da ficção e dos mais variados usos correntes. E esta imagem? O que se passa? O que “significa”? Não significa a mesma coisa que os piratas ou os corsários históricos, seguramente. O facto de estar pintado sobre uma tecla de computador faz-nos atribuir-lhe um outro significado ou vários, que pode ir desde “inseri vírus”, “abordagem informática”, “hacker”, etc. Qual a razão dessa alteração de significado, se o seu valor icónico não se alterou, nem o seu significado simbólico?

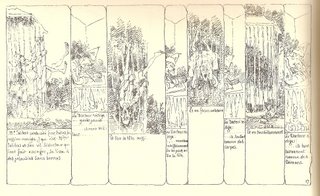

E esta imagem? O que se passa? O que “significa”? Não significa a mesma coisa que os piratas ou os corsários históricos, seguramente. O facto de estar pintado sobre uma tecla de computador faz-nos atribuir-lhe um outro significado ou vários, que pode ir desde “inseri vírus”, “abordagem informática”, “hacker”, etc. Qual a razão dessa alteração de significado, se o seu valor icónico não se alterou, nem o seu significado simbólico? Aqui temos uma página -´cliquem para aumentar - de The Juggler of Our Lady (1953), de R.O. Blechman, baseado na história de Barnabé (existe uma versão de Anatole France). Barnabé só sabia fazer malabarismos com bolas e, por várias circunstâncias, entra num mosteiro. Quando se aproxima o Natal, todos os monges se retiram para as suas celas e trabalham conforme os seus talentos individuais para um presente à Virgem Maria. Esta página representa esse momento de labuta individual e intensa. Temos uma representação icónica-diagramática das portas das celas; por cima, as frases (símbolos) indicam-nos as funções exactas dos monges. “Saindo” das portas, graças a uma linha de pontinhos – que aceitamos ser uma convenção, símbolo portanto, deíctico e de “movimento” – saem signos que representam essas mesmas actividades. Icónicos, estão apenas as nuvens de fumo do cozinheiro (não é um índice, porque é um desenho, isto é, um ícone ilustrativo de fumo, que por sua vez, na realidade, é um índice de “lume”), e talvez as pedrinhas que saltam da cela do escultor; na forma de palavras (símbolos), vemos aquelas que representam sons (nos casos do escritor, do escultor, e do pintor), as que representam significados verdadeiramente verbais (com o poeta); outros símbolos são as notas musicais (do compositor) e os pontos de interrogação de Barnabé, que “não sabe o que fazer”. Quer dizer, há uma profusão de signos, mas dependendo muito do uso (mais, do espaço em que se encontram), os seus significados primeiros alteram-se. Se as notas estivessem numa pauta, significavam algo mais de concreto do que nesta prancha; se a palavra “chip” estivesse sobre um passarinho, seria um pio, se estivesse num texto em inglês sobre póquer, significaria “ficha”, se sobre informática, um microprocessador, etc., etc.

Aqui temos uma página -´cliquem para aumentar - de The Juggler of Our Lady (1953), de R.O. Blechman, baseado na história de Barnabé (existe uma versão de Anatole France). Barnabé só sabia fazer malabarismos com bolas e, por várias circunstâncias, entra num mosteiro. Quando se aproxima o Natal, todos os monges se retiram para as suas celas e trabalham conforme os seus talentos individuais para um presente à Virgem Maria. Esta página representa esse momento de labuta individual e intensa. Temos uma representação icónica-diagramática das portas das celas; por cima, as frases (símbolos) indicam-nos as funções exactas dos monges. “Saindo” das portas, graças a uma linha de pontinhos – que aceitamos ser uma convenção, símbolo portanto, deíctico e de “movimento” – saem signos que representam essas mesmas actividades. Icónicos, estão apenas as nuvens de fumo do cozinheiro (não é um índice, porque é um desenho, isto é, um ícone ilustrativo de fumo, que por sua vez, na realidade, é um índice de “lume”), e talvez as pedrinhas que saltam da cela do escultor; na forma de palavras (símbolos), vemos aquelas que representam sons (nos casos do escritor, do escultor, e do pintor), as que representam significados verdadeiramente verbais (com o poeta); outros símbolos são as notas musicais (do compositor) e os pontos de interrogação de Barnabé, que “não sabe o que fazer”. Quer dizer, há uma profusão de signos, mas dependendo muito do uso (mais, do espaço em que se encontram), os seus significados primeiros alteram-se. Se as notas estivessem numa pauta, significavam algo mais de concreto do que nesta prancha; se a palavra “chip” estivesse sobre um passarinho, seria um pio, se estivesse num texto em inglês sobre póquer, significaria “ficha”, se sobre informática, um microprocessador, etc., etc.

Como vimos anteriormente, os símbolos (de Peirce), sendo uma convenção, estão associados a uma comunidade interpretativa determinada. Na banda desenhada, há muitas instâncias em que se denotarão diferenças conforme os usos. Na primeira destas vinhetas (de Frank Quitely, no recente título Superman escrito por Grant Morrison), as gotas na cara de Lex Luthor são icónicas, e representam “suor”, na segunda (idem) são “água do mar” a pingar do Super-homem. Na terceira imagem (de Griffu, de Jacques Tardi), a personagem que vemos está “mesmo” a sangrar do nariz. Mas na quarta imagem (de Minoru Furuya, da louca série sobre jogadores de ping-pong Let’s go!), e em conformidade com as convenções humorísticas da banda desenhada japonesa, quer as “lágrimas” quer o “sangue” que sai do nariz não são “isso mesmo”, mas antes símbolos da concupiscência, da excitação sexual perante uma mulher. A diferença está na convenção, e não no signo propriamente dito. Isto é, ele pode coincidir, mas o contexto, ou melhor, a comunidade de interpretantes, é que decide se está perante um ícone ou se perante um símbolo. Se lermos no caso da mangá o sangue como “real”, será algo confuso não existir mais nenhuma informação (verbal, icónica ou outra) sobre esse derrame nas vinhetas seguintes... Porque estaríamos a “interpretar mal” essa convenção. Quando as personagens da banda desenhada ocidental dormem, poderá aparecer um tronco a ser serrado por cima delas... mas não interpretamos isso como “tronco sendo serrado a flutuar por cima da personagem”! É uma convenção, um símbolo, significando“ressonar”...

Como vimos anteriormente, os símbolos (de Peirce), sendo uma convenção, estão associados a uma comunidade interpretativa determinada. Na banda desenhada, há muitas instâncias em que se denotarão diferenças conforme os usos. Na primeira destas vinhetas (de Frank Quitely, no recente título Superman escrito por Grant Morrison), as gotas na cara de Lex Luthor são icónicas, e representam “suor”, na segunda (idem) são “água do mar” a pingar do Super-homem. Na terceira imagem (de Griffu, de Jacques Tardi), a personagem que vemos está “mesmo” a sangrar do nariz. Mas na quarta imagem (de Minoru Furuya, da louca série sobre jogadores de ping-pong Let’s go!), e em conformidade com as convenções humorísticas da banda desenhada japonesa, quer as “lágrimas” quer o “sangue” que sai do nariz não são “isso mesmo”, mas antes símbolos da concupiscência, da excitação sexual perante uma mulher. A diferença está na convenção, e não no signo propriamente dito. Isto é, ele pode coincidir, mas o contexto, ou melhor, a comunidade de interpretantes, é que decide se está perante um ícone ou se perante um símbolo. Se lermos no caso da mangá o sangue como “real”, será algo confuso não existir mais nenhuma informação (verbal, icónica ou outra) sobre esse derrame nas vinhetas seguintes... Porque estaríamos a “interpretar mal” essa convenção. Quando as personagens da banda desenhada ocidental dormem, poderá aparecer um tronco a ser serrado por cima delas... mas não interpretamos isso como “tronco sendo serrado a flutuar por cima da personagem”! É uma convenção, um símbolo, significando“ressonar”... Como podemos ver nesta vinheta de Astérix entre os Godos (escrito por Goscinny e desenhado por Uderzo), dentro do balão do chefe encontramos uma suástica, uma caveira com um capacete de “boche”, um ponto de interrogação “gótico”, o que parece ser uma explosão, um dente solto, uma espiral quadrada e um sinal gráfico). Para além da divertida “tradução” para gaulês na nota de rodapé, nós traduzimo-los também. Mas nenhum desses signos assume o seu valor ou icónico (os casos da caveira ou do dente, por exemplo), ou que assumem na comunicação escrita (o ponto de interrogação), ou simbólico (agora no sentido de Saussure, cultural; como a suástica). No interior do balão, e neste contexto particular, todos eles se tornam símbolos (Peirce) cujo significado, mesmo geral, é o de vários “palavrões” (que preenchemos conforme a nossa inventabilidade e educação). Aliás, se se preenchesse esse balão com palavrões explícitos e verbais, o humor seria erradicado, provocando no leitor um outro efeito qualquer (a menos que se ache mesmo piada ao simples facto de dizer palavrões, claro). O contexto, aqui, é extremamente importante. Nestes casos (como no caso anterior da vinheta de Furuya), ser banda desenhada é o que dita a sua interpretação “correcta”. Mais ainda... o balão. O balão é a quintessência do simbólico, no sentido de Peirce, na banda desenhada. Nunca o vemos como uma massa branca a flutuar da boca das personagens, mas uma convenção que estabelece o “espaço de discurso” e a sua atribuição.

Como podemos ver nesta vinheta de Astérix entre os Godos (escrito por Goscinny e desenhado por Uderzo), dentro do balão do chefe encontramos uma suástica, uma caveira com um capacete de “boche”, um ponto de interrogação “gótico”, o que parece ser uma explosão, um dente solto, uma espiral quadrada e um sinal gráfico). Para além da divertida “tradução” para gaulês na nota de rodapé, nós traduzimo-los também. Mas nenhum desses signos assume o seu valor ou icónico (os casos da caveira ou do dente, por exemplo), ou que assumem na comunicação escrita (o ponto de interrogação), ou simbólico (agora no sentido de Saussure, cultural; como a suástica). No interior do balão, e neste contexto particular, todos eles se tornam símbolos (Peirce) cujo significado, mesmo geral, é o de vários “palavrões” (que preenchemos conforme a nossa inventabilidade e educação). Aliás, se se preenchesse esse balão com palavrões explícitos e verbais, o humor seria erradicado, provocando no leitor um outro efeito qualquer (a menos que se ache mesmo piada ao simples facto de dizer palavrões, claro). O contexto, aqui, é extremamente importante. Nestes casos (como no caso anterior da vinheta de Furuya), ser banda desenhada é o que dita a sua interpretação “correcta”. Mais ainda... o balão. O balão é a quintessência do simbólico, no sentido de Peirce, na banda desenhada. Nunca o vemos como uma massa branca a flutuar da boca das personagens, mas uma convenção que estabelece o “espaço de discurso” e a sua atribuição. O facto de existir essa contextualização é, portanto, importante. Digamos que é esse contexto que dita as regras interpretativas, o espaço possível de interpretação aos interpretantes. Como nesta série de Blechman (mais uma vez, é melhor aumentarem), os desenhos solitariamente talvez não significassem grande coisa e não assumissem nem os seus significados nem a sua piada; é por estarem em relação uns com os outros que o significado de cada coração (já de si um ícone diagramático!) assume um significado “certeiro”, como se se tivessem criado no interior desta prancha as regras que nos permitem interpretar o código simbólico que é respeitado. É por isso que o sinal de “proibido proibir” poderá não fazer sentido se apresentado tal qual, a frio, e numa sua contextualização nos leva a dizer, “ai, pois é!”.

O facto de existir essa contextualização é, portanto, importante. Digamos que é esse contexto que dita as regras interpretativas, o espaço possível de interpretação aos interpretantes. Como nesta série de Blechman (mais uma vez, é melhor aumentarem), os desenhos solitariamente talvez não significassem grande coisa e não assumissem nem os seus significados nem a sua piada; é por estarem em relação uns com os outros que o significado de cada coração (já de si um ícone diagramático!) assume um significado “certeiro”, como se se tivessem criado no interior desta prancha as regras que nos permitem interpretar o código simbólico que é respeitado. É por isso que o sinal de “proibido proibir” poderá não fazer sentido se apresentado tal qual, a frio, e numa sua contextualização nos leva a dizer, “ai, pois é!”.É por isso que a Jolly Roger, desenhada numa tecla de computador, passa a assumir um significado (simbólico) diferente do anterior (na bandeira). É por isso que uma suástica e uma espiral assumem o significado de “palavrões” no interior de um balão de banda desenhada. É por isso que o balão assume o significado de “fala” numa banda desenhada. É por isso que Bob Memory assume o significado de “protagonista” na prancha apresentada. É por isso que as estrelas assumem o significado de “dói mesmo!” naquela vinheta. É por isso que o sinal de “curva à direita” estabelece uma relação parcialmente de ícone com a curva à direita que vem logo a seguir... A essa contextualização, ao estabelecimento de uma relação directa do signo com um determinado espaço (a curva na estrada, o balão, a vinheta, a prancha de banda desenhada) para que assuma o seu significado, poderemos dar o nome de indexação. É aí que existem os índices na banda desenhada. Estão em relação directa com a banda desenhada, propriamente dita, euquanto objecto-que-causa. Fora desse contexto, a estrela pode ser simplesmente uma “estrela”, ou um grau de “qualidade” numa secção sobre cinema numa revista, a suástica assume os seus vários significados (para o nazi, o navajo, o budista, o artista), a gota de suor é uma gota somente... Sejam ícones (a personagem, a caveira, o fumo, o sangue no nariz) ou sejam símbolos (a espiral, as palavras “clac” e “Bob”, o ponto de interrogação), ao serem indexadas na banda desenhada, passam a assumir o seu “exacto e “correcto” significado (respectivamente mas conforme os casos: “personagem principal”, “palavrão”, “cozinha-se”, “concupiscência”, “bebedeira”, “onomatopeia de um estalo”, “nome da personagem”, “dúvida”...).

Penso, por isso, que existem ícones, símbolos e índices (segundo Peirce, não fará mal insistir), de uma forma implicada e intricada, na banda desenhada.

Não quero dizer com isto que Saussure é “inferior” a Peirce, o que as teorias da semiose deste último são mais aptas a explicar a banda desenhada enquanto linguagem. Não tenho os poderes para isso sequer. Simplesmente quero sublinhar o modo como se poderão utilizar ambas as teorias para poder entender o que se pode passar na banda desenhada enquanto sistema de signos. A conclusão a que podemos chegar neste patamar é que, seja de um ponto de vista ou doutro, a verdade é que ocorrem todos os tipos de signos no interior da banda desenhada. Isso, só por si, mostra mais uma vez o carácter misto desta arte. Não é que tal situação não ocorra noutras artes (como o cinema), mas enquanto que na pintura, por exemplo, há uma predominância do icónico (passe a pintura abstracta, mas mesmo Malévitch ou Mondrian pretendiam uma representação signíca do mundo, ainda que para além da visão “normal”, e Pollock queria fazer "representar" os seus movimentos) e na literatura do simbólico (Peirce), na banda desenhada todos eles têm de ocorrer para ela se tornar a si mesma.

Mas, já sabemos que estas coisas são como os comboios, que podem esconder outro.

Mas, já sabemos que estas coisas são como os comboios, que podem esconder outro.O que quer isto dizer?

Onde se encaixarão estas questões?